仕事場にしている民家は丹後地方の標高の高い谷筋にあり、冬になると平地よりも雪がたくさん積もります。10年に一度くらいは大雪になって家のまわりは雪の山に覆われてしまいます。

ここに移住してきた頃はまだ若かったので、風呂や暖房には薪を使い、トイレの肥は畑に撒き、その畑もすべて手作業で耕していました。

今では風呂も暖房も灯油になり楽になりましたが、冬の除雪作業には苦労しています。

それでも、雪の山里はとても静かでなかなかよいものです。

春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえてすずしかりけり(道元)

仕事場にしている民家は丹後地方の標高の高い谷筋にあり、冬になると平地よりも雪がたくさん積もります。10年に一度くらいは大雪になって家のまわりは雪の山に覆われてしまいます。

ここに移住してきた頃はまだ若かったので、風呂や暖房には薪を使い、トイレの肥は畑に撒き、その畑もすべて手作業で耕していました。

今では風呂も暖房も灯油になり楽になりましたが、冬の除雪作業には苦労しています。

それでも、雪の山里はとても静かでなかなかよいものです。

春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえてすずしかりけり(道元)

欧州に住むクラシック音楽の世界に詳しい方の話によると、本当に素晴らしい演奏をする音楽家は、有名な音楽家にも付かず、コンクールなどの賞にも縁のない、無名な人が多いのだそうです。私たちが素晴らしいと思っている演奏家は、実はそのように思い込まされているのです。

おそらく、もっとも高い境地を実現した人々とは、伝記に残っている偉い僧侶や本をたくさん残した大学者ではなく、一人で山へ籠って、誰にも知られることなく生きた無名の人びとなのでしょう。

世の中の風評に惑わされることなく、本当のものを見定める力量をもつことはとても大切である、というお話です。

ものごとは心で見なくてはよく見えない。

ほんとうにたいせつなことは、目に見えない。

-サン=テグジュペリ『星の王子さま』-

クラヴィコード。金属の弦を叩いて演奏する鍵盤楽器です。

耳で聞くというよりも心で傾聴するような微かな音色で、天上からのやわらかな光に包まれるように感じます。

音量が抑制されているのは、祈りのために使われていたからで、この楽器の造られた14世紀には修道士が自ら製作し、演奏していたのだそうです。

先日京都のギャラリーで演奏会があり、中世の修道院の空間にいるような静謐な時間を体験することができました。

絵は何のために、そして誰のために描くのでしょうか。

美しいもののなかには、必ず真実が含まれていて、絵描きはその美を描くことで人びとに真実を伝え、その魂に明りを灯すのです。

*

絵は自分のために描くのではない。

美の神への奉仕として描くのです。

-大野俶嵩-

-松生歩『描くことの源泉へ-発想の源を遡る』より-

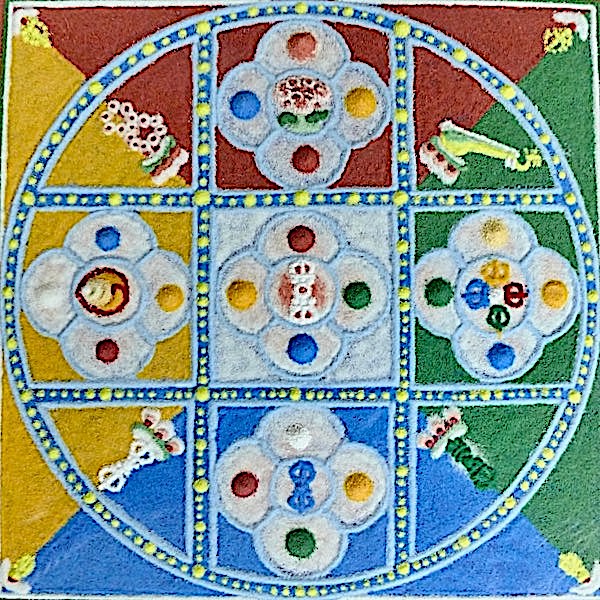

世界人類が平和でありますように

闇のなかに光がとどきますように

すべての人の心に安らぎがありますように

冬になると2メートルを超える雪の積もる山の里にその方の住まいがありました。白い外壁に大きく描かれた虹の絵が印象に残っています。

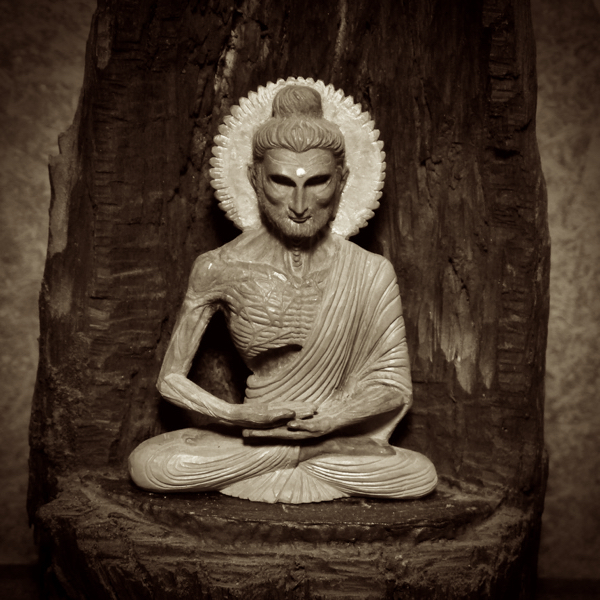

インドの地で修行の道に入り、その後は生涯のテーマとしてお釈迦様の苦行される像を彫り続けてこられました。

大きなお仕事を終えられたのでしょうか、長い旅路に出られたことを聞きました。ここに改めてその軌跡を讃え、敬愛の意を捧げたいと思います。