緑の美しい季節になりました。春に生まれた淡い色の若葉が成長し、山々は燃えるような緑に覆われています。

この色彩には人の心身を癒す力が備わっているのでしょうか。身体のなかを風が通り抜けて爽やかな気持になります。

太陽と水と風と樹々に感謝。

*

悲しめるもののために

みどりかがやく

くるしみ生きむとするもののために

ああ みどりは輝く

-室生犀星「五月」-

緑の美しい季節になりました。春に生まれた淡い色の若葉が成長し、山々は燃えるような緑に覆われています。

この色彩には人の心身を癒す力が備わっているのでしょうか。身体のなかを風が通り抜けて爽やかな気持になります。

太陽と水と風と樹々に感謝。

*

悲しめるもののために

みどりかがやく

くるしみ生きむとするもののために

ああ みどりは輝く

-室生犀星「五月」-

仏には桜の花をたてまつれ

わが後の世を人とぶらはば

桜の名所として知られる吉野山ですが、西行が歌に詠むまではほとんど人には知られていませんでした。吉野は元来、山岳修行の祖ともいわれる役行者が奈良時代に開いた山岳信仰の聖地です。

蔵王堂に祀られている蔵王権現は当初、桜材で刻まれ、それが吉野と桜を結ぶ縁になりました。諸国を遍歴した西行は、出家以前から吉野の美しい桜のことを知っていて、ここにも庵を結びます。

桜への讃歌を数多く残した西行は、華やかに開いて終には散り果てる花に美の極地を見出だし、同時に死ぬことに生の極点を見ようとしました。吉野では山中の庵に独居し、深い孤独のなかで自己を見つめ、人を真実愛し、そして自らの生をあきらかにしたのではないかと思います。

ねがはくは花のしたにて春死なむ

そのきさらぎの望月の頃

大きな夢を生涯追い求めて生きることのできる人は幸いです。一方で、足るを知り身のまわりのわずかなものに幸せを見いだすことができる生き方も素晴らしく見えます。

人生をどのように収束させるのか、残された時間をどのように使うのか、心を鎮めて考える日々です。自分を忘れて何かを残すことができれば、それが理想的なのですが。

欲なければ一切足り

求むる有れば萬事窮す

-良寛-

普段何気なく使っている言葉ですが、言葉は思考や感情と深く結びついているので、たとえば「ありがとう」と声に出して言うと、それを聞く人も話す本人もありがたいという感謝の気持ちが胸に広がっていきます。

ですから、人を傷つけるような言葉を話せば、同時に自分も傷ついてしまうのです。そして一度放たれた言葉は取り消すことができないので、言葉の扱いには本当に気をつけなければならないと思います。

わが国には言霊(ことだま)といって、言葉には霊力が宿っていると考えられてきました。

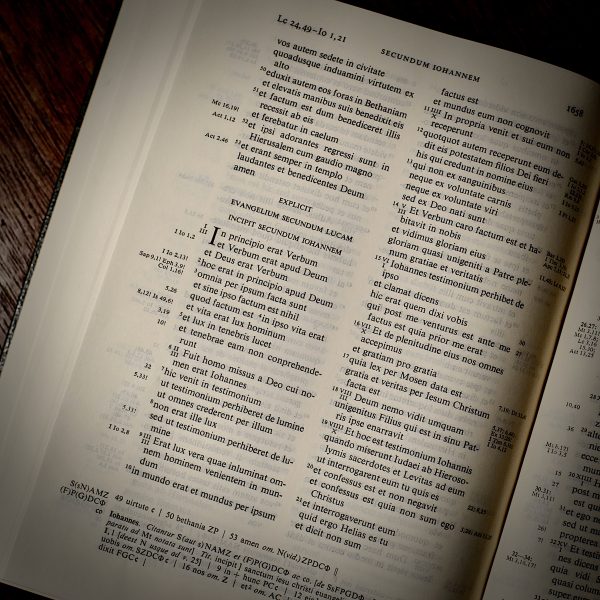

初めに言(ことば)があった。

言は神と共にあった。

言は神であった。

-ヨハネによる福音書第1章1節-

感性の豊かな人の多くはすべてのものに命があり、心があると思っています。それは経験からそのように確信をしているのです。動植物はもちろんのこと、石や岩、鉱物などにも固有のエネルギーが備わっていることを感じています。

機械や道具類も丁寧に手入れをして大切に扱っていると、よい仕事をしてくれることも経験からわかります。それでは物にも意識があるのでしょうか。それについては次のような話を聞いたことがあります。

砂漠のなかを車で移動していて燃料が尽きてしまい、行き交う車もない場所で困り果てていたとき、運転手は車に向かって「お願いだから次の街まで走ってください」と声をかけたところ、燃料が空にもかかわらず車のエンジンがかかり、街まで動いたという話です。

昨今、AI(人工知脳)には意識があるのかどうかという話題に接し、そのようなことを思い出しました。

*

「心」と「物」と二つに分けてはならない。

-村上華岳-

この頃は音楽や書物は電子データで聴いたり読んだりすることが多くなりました。ひと昔前は、音楽はレコード盤を回して針を落とし、溝に付いた傷の雑音とともに聴いたものです。

書物も、本棚に並んだ背表紙を眺め、本を取り出して頁を開いて文字を読みました。手に取ったときの重さや紙の硬さ、柔らかさ、匂いまでがその本の一部分になっていて、本を読むということは、そのすべてを味わうことだったように思います。

もう少し身体全体の感覚を使って、多少の不便さが残っても人生を豊かにしてくれるものを大切にしてもよいのではないかと思っています。