高校野球の100回目の記念大会が始まり、最初の試合に松井秀喜さんが始球式をしました。巡り合わせの不思議を感じたのは、その球を受けたのが松井さんの母校の捕手だったことです。

人生の中では様々な出逢いや巡り合わせがあります。たまたま目にしたり、耳で聞いた本の題名をある時に思い出してその本を読んでみたところ、その後の人生が変わるようなこともあります。

そして、もう少し早くに出会っていれば、と考えたり、あるいはもう少し早くに出会って読んでみたところで、多分理解できなかったかもしれない、などと思うのです。

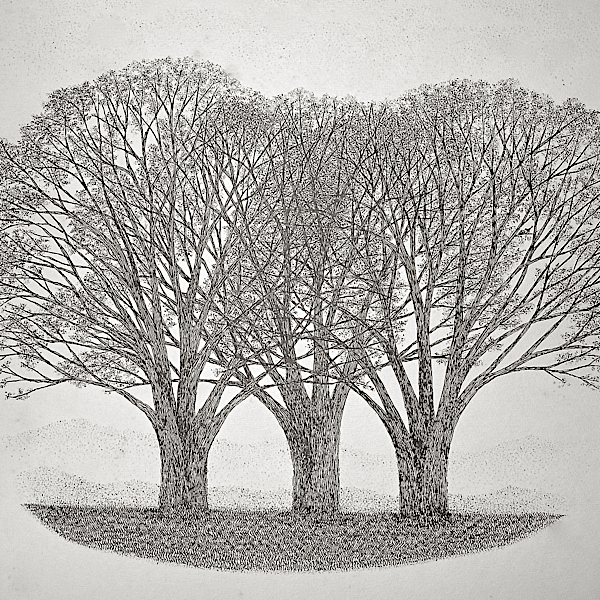

おそらく、物事にはそれがおこるためにふさわしい時というものがあるのかもしれません。

何事にも時があり

天の下の出来事にはすべて定められた時がある。

– コヘレトの言葉 第3章1節 –